Cortesía de Prodavinci.

A 200 años del terremoto de 1812, publicamos un extracto del libro "Si la naturaleza se opone...Terremotos, Historia y Sociedad en Venezuela", de Rogelio Altez y publicado por Editorial Alfa (2011)

Una estampida de feligreses rompió de súbito ante el primer estremecimiento. La decencia de la procesión y el silencio de la fe fueron arrancados de la escena tal como si el terror tuviese manos gigantes que, invisibles aunque palpables, sujetaban a cada uno por sus temores más oscuros. El miedo y la desesperación movían los cuerpos en todas direcciones, como si en la carrera un atisbo de esperanza buscara entre el desorden un refugio repentino donde protegerse y salvar la vida. El terremoto tomó aquellas almas por sorpresa, como suele ser su condición, y se vistió de Jueves Santo. En su sinuosidad subterránea, se armó de castigo divino y les recordó a todos que, por entonces, no existían diferencias entre Dios y la naturaleza. Aquello sucedía en Caracas, un 26 de marzo de 1812, justo cuando la Primera República se disponía a celebrar sus anuncios de libertad e igualdad…

Una estampida de feligreses rompió de súbito ante el primer estremecimiento. La decencia de la procesión y el silencio de la fe fueron arrancados de la escena tal como si el terror tuviese manos gigantes que, invisibles aunque palpables, sujetaban a cada uno por sus temores más oscuros. El miedo y la desesperación movían los cuerpos en todas direcciones, como si en la carrera un atisbo de esperanza buscara entre el desorden un refugio repentino donde protegerse y salvar la vida. El terremoto tomó aquellas almas por sorpresa, como suele ser su condición, y se vistió de Jueves Santo. En su sinuosidad subterránea, se armó de castigo divino y les recordó a todos que, por entonces, no existían diferencias entre Dios y la naturaleza. Aquello sucedía en Caracas, un 26 de marzo de 1812, justo cuando la Primera República se disponía a celebrar sus anuncios de libertad e igualdad…Mientras las gentes chocaban entre sí, un hombre se quitó la chaqueta y la perdió entre la multitud. Las paredes y los edificios ya habían caído, y el polvo de bahareques y mamposterías flotaba lento por las calles en una amarillenta nube tétrica que ascendía en clamor como buscando al cielo. Camisa remangada, se dispuso a recuperar una calma ya desvanecida entre gritos y gemidos, hasta que su chapoteo entre la estampida le condujo a la esquina de San Jacinto. Allí divisó a un cura sobre las ruinas del convento (segundos antes derrumbado por el temblor), anclado en un improvisado púlpito abierto que, a la sazón, se antojaba encima de los escombros; el religioso aprovechaba la ocasión para alentar a los creyentes a que vieran a través del polvo al extenso y justiciero brazo de Dios, severo sancionador de la osadía de aquellos que habían atentado contra el orden de todas las cosas. Los republicanos estaban siendo castigados por sus pecados de independencia y su libertinaje innoble. Los devotos, arrodillados en torno a las ruinas del convento, rogaban por clemencia y miraban al clérigo como su interlocutor ante las fuerzas del más allá. Hasta que el hombre, enfurecido, irrumpió con total decisión en la escena.

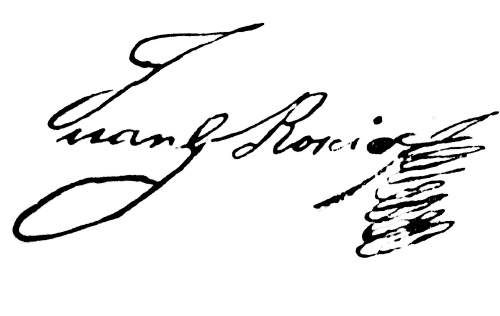

Trepó vehemente con ojos al borde de sus órbitas y conminó al cura a callar. Una respuesta envalentonada y desafiante brotó de entre los hábitos del sacerdote, exponiendo así aquel ímpetu revolucionario ante la evidencia de los confundidos creyentes allí convocados. Fue entonces cuando sacó su espada y dio por terminada la discusión sobre las causas del temblor: le amenazó de muerte si no cerraba la boca y dejaba de engatusar a los magullados feligreses quienes hacían las veces de aterrorizado auditorio. Esta acción le garantizó a ese hombre una cita con la posteridad y le sirvió de marco para la leyenda, la misma que caminó junto a su sombra desde entonces y la que quedó estampada para siempre en la propia esquina de San Jacinto. Simón Bolívar, como todo héroe, suma a su mito la lucha contra la adversidad, y de allí que la escena de aquel Jueves Santo le acompañe como un sello de indeleble garantía heroica.

La vida de la sociedad que por entonces se debatía entre la fidelidad al rey o la igualdad entre las castas, pasaba delante de los escombros como una exhalación. Las calles de Caracas, desde aquel triste Jueves Santo y hasta finales del propio siglo XIX, servirían de teatro a la memoria de aquel estruendo inconmensurable al mantener las ruinas encapsuladas en cada cuadra y tras cada muro, ventana o dintel. El caminar de caraqueños y visitantes se reencontraría en cada paso con el pavor de un pasado esforzado en conmemorar que los temblores no perdonan, y que tampoco distinguen entre colores de piel, alcurnias, ideologías o géneros. La patria había nacido a la luz de aquel cataclismo y su primer llanto se cubría de mito al imaginar una lucha entrañable contra la madre naturaleza, eventualmente empeñada en darle una mesura diferente al andar heroico.Los temblores del 26 de marzo de 1812 le servirían a don Simón de portentoso adversario mitológico en el camino hacia un nuevo orden. No fue Bolívar el Odiseo de América, ciertamente, pero sí el héroe que enfrentó fenómenos y rivales en un viaje interminable que acabó por sellar el destino de varias naciones, así como el suyo propio. Su estampa formidable no estaría completa sin esta escena… y no habría sido lo mismo si se tratase de unas lluvias, una sequía o una inundación.

Al génesis de la nación, cuyo parto extendió los dolores por varias décadas, no le podía faltar el dramatismo y el paroxismo de un fenómeno destructor; su adversidad trazó un umbral, lleno de padecimientos, que fue cruzado con resignación por unos y con resistencia por otros. El camino hacia la modernidad, la libertad y hacia todas las promesas proclamadas en aquel momento, tuvo a la naturaleza interpuesta como un rival a vencer, y a ello se dispusieron los vehementes revolucionarios, con espadas ungidas de convicciones prestas a enfrentar las fuerzas del universo. Aún así, el terror que despiertan los temblores no fue derrotado en aquella lucha de poderes… como tampoco pudo ser disipado posteriormente con la victoria de las ideas y los valores modernos. La sorpresa del primer estremecimiento, la deformación del suelo ante los ojos incrédulos de testigos y víctimas, el ruido penetrante e inolvidable, y el horror causado por el abatimiento de las edificaciones, sobrepasan históricamente a los paradigmas de la cultura, en éste y en todos los tiempos.

La intención más general que se persigue con este libro no estriba en ocultar ese miedo a los temblores; antes bien, su propuesta apunta a recordar que ese temor debe asociarse a una presencia inexpugnable e insoslayable: los terremotos son fenómenos naturales que conviven con esta sociedad y que retornan de manera impredecible, aunque ese retorno pueda ser estimado científicamente. Subrayar la persistencia del temor implica señalar caminos hacia una memoria que ha de ser siempre colectiva, a pesar de que la supervivencia de esa memoria dependa de reflejos que permanecen cotidianamente dormidos, los cuales despiertan de súbito cuando la pesadilla del temblor irrumpe en el profundo sueño de una cultura inadvertida.

Si la memoria se hiciera al andar, como se han hecho los caminos de la humanidad, poco habría que agregar acerca de los fenómenos naturales potencialmente destructores. Pero la memoria es una cajita de sensaciones que acumula respuestas ante hechos que se atesoran sin que muchas veces se esté plenamente consciente de ello. Esas respuestas, a veces transformadas en reflejos casi musculares, cuando se trata de la memoria colectiva de una sociedad, pueden estar condicionadas a la forma a través de la cual se han ido almacenando esos hechos. Y esto no depende siempre de la voluntad de la sociedad (tal como si ese colectivo operase al igual que un individuo o poseyese una personalidad similar a la de un sujeto), sino de las estrategias con las cuales se socializó a ese colectivo. En ello han participado todos los componentes de una sociedad, desde el Estado socializador y manipulador de conciencias, hasta la actividad de las propias comunidades con sus recursos de resiliencia.

En la sociedad venezolana, como en muchas otras, el olvido ha sido el peor enemigo de la memoria colectiva, y su mayor éxito se encuentra en haber hecho creer a propios y extraños que ese velo de niebla extendido sobre el pasado puede confundirse con la memoria. El olvido es el arte de transformar al pasado en algo distinto a lo que fue, no el hecho de hacerlo desaparecer.

Olvidar, también, es defenderse de algo cuya presencia produce inestabilidad. El miedo desestabiliza, y es por ello que generalmente es ocultado tras el olvido, encubierto en metáforas que le cambian su significado original. Sin embargo, los miedos sólo pueden ser derrotados cuando su significado es comprendido en su dimensión más real, y de allí que enfrentarlos exitosamente represente correr el velo seductor que ha hecho creer algo distinto de lo que realmente significan. Con los desastres del pasado ocurre una situación semejante: existen como metáforas en la memoria colectiva de una sociedad… si es que acaso logran existir de alguna manera.

Los fenómenos naturales poseen la cualidad de la regularidad, es decir: suceden una vez y volverán a suceder. Es pertinente aclarar que “regularidad” no es lo mismo que “periodicidad”, y quizás por ello exista la alucinante idea de que los fenómenos actúan de acuerdo al arbitrario calendario humano, haciendo suponer con ello que su retorno coincide con ciertas fechas o a la vuelta de lapsos inventados a la sazón. Al suponer esto, la relación con esos fenómenos (y con la naturaleza misma) se ve distorsionada. La “espera” de sus retornos parece condicionada a una agenda de larga duración donde las fechas se resaltan al compás de un ritmo inexistente. Con ello, al incumplirse ese ritmo, la espera resulta insatisfecha y la expectativa decepcionada dando lugar a que deje de recordarse la probabilidad de reaparición de esos hechos. Tal agenda, además, yace cerrada bajo montones de prioridades inmediatas que se superponen en el calendario humano y que, ineludiblemente, hacen que se olvide su revisión periódica. El olvido actúa a pesar de que la sociedad marque eventualmente en su agenda que algunos de esos hechos suelen ser importantes para su funcionamiento.

Existen fenómenos naturales potencialmente destructores, distintos en condición y origen a los terremotos, que pueden, sin embargo, contarse en regularidades contingentes que coinciden con el ritmo del tiempo que las sociedades han impuesto en forma de calendarios. Uno de esos fenómenos se manifiesta en forma de huracanes… Los huracanes cuentan con un período en donde indefectiblemente hacen su aparición: entre mayo y noviembre, a pesar de que este lapso no funciona con una regularidad insoslayable. Las regiones que los padecen, como en el caso del Caribe insular y continental, o bien la costa del Pacífico en Centroamérica, pueden estar seguras de que año tras año serán sacudidas por los embates de fuertes vientos e intensas lluvias; no obstante ello, la función de la memoria colectiva en esas regiones no siempre da cuenta de hallarse articulada con la regularidad de los ciclones. Venezuela puede ufanarse de verse a salvo de esta periodicidad, aunque no de sus efectos, pues en más de una oportunidad los huracanes han alcanzado con sus coletazos a las costas orientales y centrales. En ocasiones pueden hasta golpear directamente, como lo hiciera el huracán Iván en el año 2004, o bien otros en la historia.

Algo similar ocurre en las regiones templadas del planeta, donde las sociedades han desarrollado su cotidianidad de la mano de la regularidad de las estaciones. A pesar de las alteraciones eventuales en esas regularidades, las comunidades continúan estructuradas sólidamente con relación a sus anuales secuencias climáticas. Allí la memoria colectiva vinculada a los fenómenos naturales, ciertamente, ha de operar de otra manera. No obstante, la función de esa memoria no necesariamente puede observarse en forma de respuestas sólidas ante el retorno súbito de los fenómenos potencialmente destructores. Ello depende, con seguridad, de las estrategias con las cuales esas sociedades han consolidado sus “formas de memoria”. El temor a las manifestaciones de la naturaleza que se encuentran fuera del control de la humanidad y sus sociedades, posee alcances universales, y de ello dan cuenta rituales, tradiciones y cultos en la más variada heterogeneidad a lo largo y ancho del planeta. Ese temor, también, transita senderos evasivos y en la mayoría de los casos conduce a inadvertir las señales de la naturaleza. La evasión es apenas una mueca que pretende ser una forma de defensa, y su único éxito se anota en postergar lo inevitable.

En contextos como el venezolano, estas expresiones parecen estar ancladas a las formas de memoria que han sido construidas históricamente como estrategias formales de socialización y como representaciones que generalmente dan la espalda a la naturaleza y sus manifestaciones. Esto queda transparentemente claro en cómo el pasado es apropiado por las formas en las que los poderes de turno se han desplegado eventualmente, y en las estrategias presentadas para construir las propias interpretaciones que de “memoria” pueden alcanzar a construir. En la apropiación formal del pasado (siempre política e ideológica dentro de los contextos modernos y contemporáneos) desarrollada históricamente por todos los modelos de Estado en Venezuela, los fenómenos naturales no tienen un lugar que pueda asociarse estructuralmente con las comunidades. De hecho, no tienen ningún lugar…. Basta con girar la mirada hacia lo que funge como efemérides o conmemoraciones dentro del calendario formal con el que se recuerda a los hechos que representan la conformación de la nación venezolana, para comprobar esta afirmación.

Las conmemoraciones que la sociedad cultiva están articuladas en una memoria que puede ser entendida como “selectiva”, escogida de acuerdo a los intereses de quienes construyen esas conmemoraciones. Generalmente vinculadas al poder y sus formas de reproducirse, privilegian hechos políticos, bélicos y sociales, matizando sus significados con tonalidades de heroísmo. La vida de la naturaleza, tal como si se tratase de un vecino incómodo, pasa desapercibida en ese calendario, y sólo es recordada si sus actuaciones se cruzan con los hechos que dan vida a las agendas humanas. En esta memoria selectiva actúa igualmente el mismo mecanismo de defensa que intenta metaforizar los acontecimientos que en el pasado hicieron algún daño. Quizás por ello los desastres no se conmemoren y sólo se reproduzcan como leyendas que, apenas esporádicamente, algunas comunidades recrean a partir de la visita de fenómenos naturales que vuelven para recordar que su regularidad forma parte de la vida de todos.

La sociedad y la naturaleza no son dos cosas distintas; antes bien, conforman una unidad en relación, cuya constante es la dinámica, elemento fundamental que asegura que esa relación no sea siempre la misma, sino que se transforme en el tiempo, es decir, históricamente. Del mismo modo que “no existen paisajes inmutables”, como lo ha dicho el maestro Pedro Cunill Grau, tampoco es posible admitir que las formas a través de las cuales la humanidad ha construido su relación con los ambientes en los que sobrevive se reproduzcan intactas en la historia. La percepción de la naturaleza es la cristalización de procesos de apropiación y explotación de los espacios y recursos con los que conviven las comunidades, y eso puede cambiar, una y otra vez, como lo ha hecho desde que existe la especie sobre el planeta: “…el comportamiento antrópico ante el paisaje, la biodiversidad y los recursos naturales, es siempre variable.”Las memorias, quizás, también puedan transformarse.

Venezuela es un país sísmico, y esto significa que convive con los terremotos. No obstante, se trata de un vecino incómodo al que se ha escogido no tomar en cuenta dentro de la historia y la memoria de la nación… lamentablemente. Con este libro se pretende llamar la atención al respecto, señalando la recurrente y regular visita de esos fenómenos que despiertan horrores y angustias. A pesar de que la investigación científica y las decisiones públicas han hallado la forma de atender el problema, la sociedad continúa mirando la escena tras el mismo velo seductor. Los terremotos son fantasmas que nadie quiere conjurar; sin embargo, los miedos que han sido asociados a ellos pueden descifrarse fácilmente con sólo retirar ese velo y aproximarse a su forma más natural.

***

Si la naturaleza se opone…

Terremotos, Historia y Sociedad en Venezuela

Rogelio Altez

Editorial Alfa (2011)